洪少霖:那報社,那些年,那些事(下)

稿件来源:菲律賓商報

2024年10月18日 00:15

如夢如幻如昨日——那些人

有位梁記者,聽說他現在成了副主編。他是南安人,印象中,他經常工作到凌晨三、四點,我巡邏的時候,整個樓層往往只有他一個人在工作。他似乎是不用睡覺的夜貓子,又像是幽靈,但給我的感覺不是很拚命,而是他把生命與工作融合在了一起,全身心皆是工作,所以忘乎所以,所以時常忘記了時間。

黃副總,笑起來很有親和力。記憶中的他,一直綻放著微笑,不曾改變。似乎他在報社並不是工作,而是給予世人溫和、柔和的形象大使的模型。從沒見他嚴肅過,更多是他在表述的言行。他始終保持著可愛的模樣,不過因為他是領導,我對他有著敬畏心。

朱記者,聲音柔和得要命。看過她一次又一次忙碌的模樣,她一手騎電動車,一手接電話的樣子一直在我腦海里長存。她騎自行車時,眼睛似乎沒看路,我為她捏了一把又一把汗。她寫過一篇新聞稿,頂著巨大壓力。有人勸她不要寫,她堅持寫了出來,也報道了出來。她柔弱的外表下,有著一顆堅韌、執著的心。我將她及那故事改編成小劇本,獲得了一個小獎。

客房部有位小朱,我曾勇敢為她唱過情歌,但最終只能不了了之。當時,大概在5樓或6樓有個大平台,我就在那平台上唱歌給她聽。她顯俏皮,又有些靦腆。我面對她有些膽怯,也有些慌忙。

邱八瓶,是一位領導,這三字是他的外號,意思是他喝了八瓶紅酒,還清醒著。他這酒量,曾嚇倒過一批人。

吳校對,曾經深夜裡十二點下班後,我和他載一箱啤酒去東海蟳埔海邊,邊看潮起潮落,邊喝酒。也曾一次次去報社對面路邊小攤上喝酒,邊喝酒邊觀賞過路美女。後來,他成了記者。有一次,他的一位女性朋友邊哭泣邊跑著離開,吳校對問我怎麼辦?我告訴他,趕緊追呀,去安慰她。

康主任,他的書法在報社屬一流水準,後來他成了區圖書館館長。他留著鬍子,外表像極了魯迅,他寫雜文,很精彩。他身邊常圍繞著美女,真羨慕他。

彭主任,現在成了彭副總。我寫過一篇文章,寫他和他的愛人,他們在報社裡散步,很融洽,很溫馨,相伴相隨,似乎永遠都不會偏執,永遠走在正道上。

周副總,他在我的文章上面寫道“同等質量,優先發表”。結果,我的文章便由蔡大師蔡編輯刊登在報紙上,高達100多篇。我和周副總的妻弟是哥們,有一次我叫錯周副總的夫人為阿姨。真尷尬,還是叫她嫂子或阿姐比較合適。不過周副總畢竟是領導,我總感覺,我和他是上下級關係,因此那一次才叫錯了。

蔡編輯,便是蔡大師,他是現代泉州地界知名度最大的作家之一。他曾打電話給我,說我的文章都可以發表,我聽呆了,那一刻我的思想被凍成了火焰,知覺沸騰不息,靈魂呼嘯過整片天地。他發表我文章十多年後,我才開始懂得用實物去感激他。我送了他一箱價格不貴重的白酒,他欣然接受。他內心寬廣,似乎永遠不會計較這些凡塵俗事。

朱副總送我不少書,林副總也送過我書。以前,總感覺他們高高在上,我曾有些畏懼他們。然而近年來,我和他們有所接觸,漸漸不再害怕,敢于與他們交流,已然能夠一次次主動向他們表達。我曾去過朱副總的家,他在閩台族譜研究方面十分投入,十分善于講解,然而在其他方面似乎有些不善表達。我曾看過有人送了兩瓶40年前左右生產的二鍋頭給林副總,身材高大的林副總似乎一直比較寡言,他給我十分踏實、厚實之感。

施總沒有退休的時候,報社領導要讓我做保安隊長,我沒做。儘管做了,工資高了,福利會好許多,但大概就比較不自由了,很可能會變得圓滑許多。施總,是報社的一把手,他的笑容也顯得溫和,但我總感覺他對員工比較嚴厲,所以更不敢在他面前隨意。

有位林編輯,身材顯敦實,很有才華,他對社會各種不同形勢有許多獨特觀點,但從不輕易表達;有位許記者,是位老實人,他曾送我永春佛手茶,他父親是位木匠,曾親自給他做過書架;有位徐主任,他曾想考進廈門日報卻沒考入,他有著一張娃娃臉,沒想到而今已成多年中級領導;有許多氣質、亮麗型美女編輯,以前我對她們大多只是觀望,她們卻經常對我主動微笑,主動向我打招呼,顯得彬彬有禮、親切、柔和。以前,我給他們看守大門,而今他們許多是我微信好友,似乎現在與他們距離比以前近了。

有位陳編輯,是位女性,我曾夜裡和她去靈山聖墓。大坪山鄭成功騎馬雕像離得很近,聖墓有些墓穴似乎很新,棺槨上的蓋子,蓋得並不緊密,陳編輯膽子比我大,她竟然伸手進去,想要探個究竟。

有吳記者介紹我寫一本我人生中第一本商業書籍,那是一位大泉州最著名雕刻藝術家的傳記。寫完後,我用信封包了2000元現金想感謝他,他反覆拒絕,最終將信封扔到了地上。我撿了起來,請他去酒店泡了腳。後來,有數次,他在晚上叫我去市區喝酒,我皆說走就走。他喝白酒真厲害,給我感覺他不曾醉過。他喝紅酒與黃酒,就差多了,這是我獨家發現。他稱呼他父親為吳總,他父親稱呼他為吳董。他從娛樂記者變成了文史類記者,由華大外語系轉入文史界,且成了首席記者、知名文史作家,這個轉變有點大。我由保安員轉為文字工作者,也顯得特別。

十多年時間過去了,當年報社的許多編輯、記者的臉龐,此刻歷歷在目。外人大概只知他們風光,然而我卻更多看到了他們的努力與謹慎。他們大多不只是有才華,更多有勇氣,更多付出了各方面的堅守與勤勤懇懇。

我在自己20歲時進入那報社,在27歲時真正離開,又或許我的心思至今未曾離開那報社,許多記憶依然是那般鮮活。曾作為保安員,有機會看到、接觸到更多各色世人。可以說,我在報社被那些記者、編輯們的認真與堅持感染,且積累到了一些人脈,才有了而今我成為業餘作家的基礎。

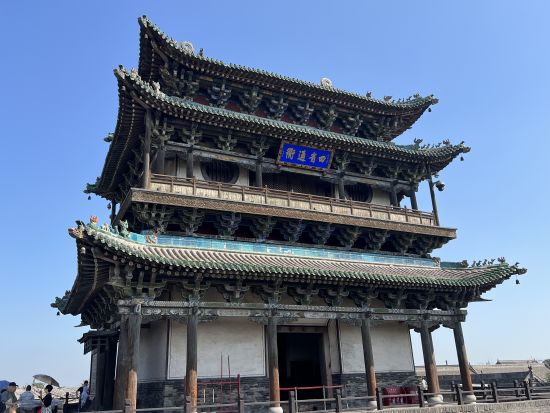

時間溯回2001年5月,那時我剛從部隊退伍半年時間。我的第一份工作是聯防員,我工作了20天左右,因為不喜歡,所以沒領工資,便騎自行車離開了。當天,我騎行經過刺桐大橋。當時,我看到橋頭那報社的招聘廣告,當年那新報社大廈還沒有圍牆。如今,那報社大廈已然有些陳舊了。

此刻,有紛飛思緒浮現在我腦海。畢竟,那是我近六年時間的青春歲月。(全文完)